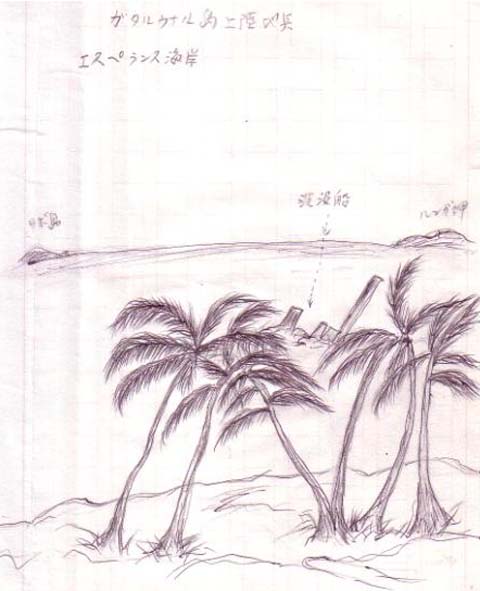

日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

冥府の戦友と語る

蛸つぼに拠って

寄らば大樹の陰とは一般社会の生活擁護としてよく用いる言葉である。

この戦場では蛸つぼと共に大樹が生死に関わる重要な役割をもった。

ルンガ飛行場の奪回戦に失敗をして反転をし海岸線に近い大地に陣地を構えた。

この陣地を小川の陣地と呼称した。

この陣地が十六連隊における主戦場となり、ガ島作戦を語る主戦場となった。

勿論ルンガ飛行場奪回作戦は主目的であった。

小川に陣地に着いたのは十月三十日午後八時頃であった。

海岸線に椰子林があって陣地は丘陵の斜面に添って展開した。

丘の裾に小さな川らしいのが流れていた。

各中隊もなだらかな斜面に添って展開をして適方向に面して陣地を構築した。

概ね各人の位置は定められるが壕(タコツボ)をどのように構えるかは生と死に大きく関わる。

敵の方向、弾道の想定、死角、そして陸と空からの防御を考えなければならない。

私の壕は撤退迄変えることなく安全を護り通せた。

運の良さもあったのだろう。

あれだけのジャングルが裸になったのだから。

布陣をした壕の中では戦死、病死、餓死と次々に命が消え兵力が消滅していった。

戦争が勝てると思う者は一人もいなかった筈である。

誰が考えてもみても同じであった。

小川の陣地は昭和十八年一月四日まで、タコツボに閉じ込められた自滅戦闘であった。

ここで恨みの弱音は吐きたくないが、この辺りで戦闘の総括として問題点を提起しておきたい。

制海権、制空権、地上権を失った戦闘は成立しない筈である。

舌戦とか精神力とかはこの場合戦力の範疇ではない。

敵の近代装備と科学兵器資材、潤沢な食糧に対する我が方は銃剣や小銃以外は何もない。

云うことはなし、筆を止める。

友軍の飛行機の音すら聞かない。

絶海の孤島に孤立無援、捨てられたも同然、大和魂だけでは戦えない。

それでも戦ったのだ。

僅か闇夜に届くドラム缶のロープを引っ張って岸辺より運ぶ食糧のねずみ輸送では戦力にならない。

エスペランスより前線へ運ぶ兵力すら行ける者は無くなった。

十二月下旬頃になるとこれも絶えた。

敵飛行機を挑発して体を張って銃撃で椰子の実を落として貰いそれを拾って口にする。

云うことも恥ずかしいことである。

自然原始生活と近代化学の組み合わせと云ったらどうだろう。

人間には知恵がある困窮の極限において知恵をもってどれくらい生きれるか試されているようだ。

夜の壕は敵の砲火もやみ、攻めて来られる心配もない。

静かになった壕に寝ていると天にも地にも自分が一人になったような寂しさが訪れる。

あの密林の壕の中で眞闇となり音ひとつもない夜は脳の中まで眞黒に染って物事が浮かんで来なくなる。

しかし戦争と云う環境では安全地帯である唯一の世界であり孤独感も感じないでいろいろな思惑がよぎり寝つくまで唯一自分の人生として楽しみもあった。

若いとき、苦しい農村生活に先?を求め、或いは新しい社会を探り迷って宗教の門をくぐり耳にした説教等を想い起こして明日からの命の糧等にした。

今迄は宗教以前の殉国精神を教育され、それなりの諦観を得てきたつもりであった。

宗教と併せ戦場にどう生きるか等、悔いを残さないこと等、想い浮かべながら疲労の体は安息を求めて深い眠りに入る。

朝になって決まって思うことは、朝にならなければ良かったのにと思う。

ガ島における我々人生の襞はどれくらい程多く複雑に折られたことであろう、平常の社会生活からは考えられないことだろう。

タコツボは自分の城であった。

防御、寝室、食堂、休憩、そして墓場でもある。

構造としては入り口を極力小さく、中は寝返りが出来る程度、空気は自流循環に委せる。

雑草を煮たり、湯を沸かしたりする場合は絶対煙を出せない。

弾丸の火薬を使い他は椰子の脂肪、繊維等自然より頂いた生活の知恵であった。

人間は元来自然と共存し進化をして今日に至っている。

我々の生活には衣食住の三要素がある。

なんの気なしで生きて来たが、ガ島の生活でその要領がよくわかった。

衣は外気温によって藁屑や木の葉等でしのげる。

住の問題は自然のふところとも云える土の中は寒暖、空気の循環等の調節をとれば快適な条件が整う。

問題は食糧である。

食糧については自然界で土からとれる植物、それに動物、生物を接種すれば生命の維持は出来る。

しかし化学物質では生命維持は出来ない。

我々はガ島において植物、生物、動物から多くの物を貰って生きられた。

海の幸を含めて貴重な経験であり、深く感謝をした。

戦況が許せば自然に対する感謝祭をして認識を新たにすべきであったと思う。

人間は我々の住む地球とその自然が如何に貴重な価値があるものかを認識をして大切にすべきかを考えて、自然を破壊するようなことのないよう全人類の関わりにおいて対応すべきである。

さて我々は既に攻撃力はない。

防御陣地に拠っいるが敵に攻め入られたらひとたまりもない。

今後どのように対戦すればよいのか策はない。

しかし命のある限り戦うのみである。

それにしても祖国は、同胞は、他の戦線はどうなっているのだろうか。

敵機は相変わらず毎日夜明けと同時に椰子林スレスレに操縦士が顔をのぞかしながら飛んで来る。

友軍機は音もなし。

こんな日々にあって我が陣地では生と死を超越したように人のドラマが生まれ、或いは視線を彷徨している。

敵の日課は毎日のように定まっている。

1、飛行機による偵察、銃撃、砲撃誘導

2、各種、砲・銃撃集中火の連続

しかし我が軍はこれだけが危険度ではない。

飢餓、病気、蠅と蛆、精神の不安定等との戦いが繁くなって来た。

十月二十八日以降バッタリと不足になった食糧、最初の頃は月夜を避けて米・塩・砂糖・カンパン・マッチ・ローソク等をドラム缶に詰めてタサファロング海岸に落とし細々ながらも補給があった。

前線から人員を出して運搬したが、引き取りに行く兵員も少なくなった。

体力が弱って引き取りに堪えられなくなった。

行っても途中で斃れる始末、前線までは届かない。

極度の飢餓状態となった。

草木や動物などなんでも口に入れなければならなくなった。

敵は前面の大地に布陣をして、ふんだんな食糧で充分な栄養をとり、白いシャツ姿で体操をしながらの対陣である。

こちらは骨と皮ばかりで燐蠅と同居、いや燐蠅を養殖しているようなもの飢餓地獄である。

まさに地獄と極楽が向かい合っている。

敵は毎日あれだけの低空飛行をして我が陣地を偵察しているのだから我々の全容を知り抜いているものと考えられる。

夕方になると打ち込まれた砲爆撃の煙と硝煙の匂いが地面を這うように漂ってくる。

加えて遺体の腐爛した匂いも煙と共に立ち籠めて異様な臭気になる。

これが戦場の匂いなのだ。

こんなときでも、ああ腹がへった。

人間がこんなときせめても空気を吸っても生きられるとしたらよいのだが子供に笑われるようなことが頭に浮かんでくる。

そして、さて今日は何を食って命を繋ぐかと考える。

当番兵の小林勝政君(刈羽村大字刈羽)が敵弾の間断を縫って何がしかの口に入るものを持ってきてくれる。

私の命は彼が繋いでくれたようなものと思って感謝している。

こんな状況の中でも各中隊から報告や連絡、連隊本部から命令等があり壕から離れることは出来ない。

ガダルカナル島の作戦地域の範囲面積は、新発田の兵舎から新潟市を越えて弥彦村あたりまでの距離であろう。

しかし海岸線に添っており奥行きの幅はない。

最初の頃は多少体力も残っており、附近の雑草やパパイヤの幹、椰子リンゴ等を、また月夜には海岸に出て椰子カニを捕まえたり、体力を補っておったが徐々に周囲のものを食い尽くしてなくなった。

体力は衰えるばかりとなった。

人間は神様と猿のあいの子みたいなものであるかもしれない。

自然の中で進化を遂げて来たものだから、こんなときには動物の本能が目覚めて野生の草根皮を食えるものと食えないものを判別出来るようになった。

島には食えない草や植物があった。

見たところおいしそうだが口が裂けるような植物があった。

植物の自衛本能が構造したものだろう。

進化した人間は他の動物と違うことは知恵があるので蓄えることを知っている。

他の動物は食って腹いっぱいになれば満足をするが、人間は蓄えるということで争いが起きる。

醜い争いが目に映り人間界のあさましさが心を痛めた。

このように日常口にする食糧はないが、人間も自然界に溶け込み同化すれば共存出来るのだ。

何がしの栄養が摂れ生命維持が出来る。

この場合必要なことは先ず顎と歯が強くなければならない。

私は大正初期の不況な農村で育ち自分で必要な栄養は自分で摂って魚や鳥や、粗食に堪えそして労働で鍛えた体が備わった。

従って原始生活に近い環境にも順応が出来たのである。

ガ島で生き残れた人々の多くが示している条件があった。

若い幼い時代における食生活の影響が生命維持に関わった。

生存戦友が少なくなると淋しさを越えて心の支えがなくなったり精神的にも均衡を欠いてくる。

人間は一人では生きてゆけない。

物質的や有機物のことだけではなく精神的にもむしろバランスがほしい。

栄養失調に加えてマラリアの高熱が続くと脳障害によって行動がおかしくなってくる。

こんなことで集団生活のバランスが崩れて来ると勿論戦闘力が衰えて来る。

人間というものは微妙なものである。

宗教の教えというものが人間社会に大きな規範をもっていることがわかる。

いろいろな現象が起こす人間の価値が問われる平常な社会には考えも及ばないことがおきる。

今次の出動に先立って急遽召集者によって編成された行李班が後方十粁程のコカンボナに待機させてある。

云うならば輜重輸送部隊である。

上陸以来顔を会わせていない久しぶりに逢う。

長谷川班長は既に病死、大桃仁五郎軍曹以下の人達は私が来たということで涙を流してよろこんで迎えてくれた。

ここは敵の銃砲弾は届かないが、食糧難は同じである。

私を歓迎して海岸から獲ったという椰子カニや、パパイアの幹等何十日ぶりの御馳走を出してくれた。

みんなの貴重な食糧なのに敢えて私に食べさせてくれた。

暖かい友情に対しどんなもてなしよりもうれしかった。

戦況のこと等知るかぎりの説明をして励まし元気つけてやった。

ほとんど妻子のある召集兵であった。

久しぶりに腹を満たし友情を詰めて前線に帰った。

壕の周辺は銃爆撃によってあれ程の密林が消えて太陽の陽ざしがまぶしようになった。

この頃になって異常な行動や非常識の言動をする者(精神障害により)が出て来た。

1.川に入って入浴でもしているようにして出て来ない者。

2.進級したと申告に来る者。

3.銃砲弾を雨が降ると云う者。

4.ルンガ岬の敵の船を見て迎えの船が来たと云って海岸へゆく者。

5.銀座の叔父さんのところへ行くんだと出かける者。

6.印鑑の朱肉をと云って何回も借りに来る者。

みんな平和な時代を夢見ているようだ。

笑うにも笑えない眞面目な態度である。

どのように対応すればよいのか、むしろ自分も狂った方が楽になるのではないかと考えた。

こうして気が狂った人は概ね四〜五日で逝くなってゆく。

目の前に死刑の執行か拷問を見せられているようなものである。

壕の中では聲も出さずに体が動かなくなると悪臭は燐蠅を誘い入れ群がった蠅は蛆を生み、体中を燐蠅が覆ってしまう。

そして三日くらいで綺麗な白骨となりそのままの骨組みで残る。

白骨を残して世を去った彼の魂はどこへ行ったのだろう。

壕を埋めて小石を置き合掌て冥福を祈る。

これでよいのだろうか、いろいろなことが心に残っているのだろう。

生きとし生ける者、誰れでも命がほしい死から逃れたいのはあたりまえである。

しかし生き延びる条件が全く閉ざされると死のこだわりがなくなる。

諦めなのであろう。

入営前、村の託応寺で教わった般若心経に説いてあるように万物を空にして悟りを開いたと云ってあるが、万物を空にするということは生きるも死ぬことも空、即ち諦めとするということなのだ。

間違った解釈であろうか。

敵は我が軍が自滅するみとを待っているようにも思えた。

ところが一月十七日正午頃、突如敵は戦車を伴って連隊本部の前面に攻撃をかけて来た。

連隊本部から電話の命令が伝達された。

敵は愈々総攻撃の意図らしい。

依って機密文書及び暗号書(乱数表)等、凡て処理をせよとの緊迫した命令であった。

そして全員は自決をもって玉砕の決意をせよと付言された。

このときは確実に死を観念した。

全員がそれぞれに死出の準備をした。

拳銃の安全装置を外して激鉄に指を入れ、こめかみに疑したのは初めてであった。

あの瞬間程、死に近い意識を感じたことはなかった。

みんなそれぞれに同じような思いをしたと思う。

戦車の轟音が身近に聞こえて来た。

壕のところまでうずく振動が感じ愈々かと思った。

あと数分で戦車の姿を見たら拳銃の引鉄を引くと構えた。

ところが敵戦車は反転をして去っていった。

理由はわからない、敵は飽くまでも持久・自滅作戦の構えのようだ。

近づいたら日本軍は何をどのような攻撃法をするかわからない。

損害を出さずに我が軍の弱ることを待つかのようだ。

自決の決意は初めてであった。

攻撃時における決死決意とは全然違うことを知った。

自決直前の意識は筆や言葉では表し得ない。

時が時、場所が場所だけに無心になり生に対する執着心も涌かない。

そこには既に死の界に変わっているのである。

敵戦車が反転した瞬間周囲の様子が変わったようになり、遂にまた生きねばならぬのかという妙な意識になった。

死という不思議さを知った。

この頃、マイクで呼びかけとビラで降伏勧誘がしきりと行われた。

日本軍の心理状態がわかって来たかのように。

あなた方の味の殿堂上野の聚楽も焼け東京も焼け野原になっている。

速やかに白旗を掲げて我が陣に来れば国際法に基づいて人道的に保護する。

また、あなた方は敵と思っていません。

無駄な戦争はやめましょう。

等々の文書が飛行機より撒かれた。

昭和十八年一月元旦のことである。

さすがの米軍も朝からの飛行機、銃砲撃は休んだらしく静かだ。

こんなに静かな朝は滅多にない。

天野太郎軍医(福島出身)が私の壕に来られ「生きているかね」と冗談口調で今日は元旦で米軍も気をきかせて休みのようだ。

どうです明日のことはわからない考えないでいろいろな意味を含めて乾盃でもやりませんかとおっしゃった。

久しぶりに人間社会に戻ったような気がした。

天野軍医さんは第一大隊本部付である。

元気づけのつもりと久しぶりの顔合わせでもあった。

さすがに将校さんだ、感心した、医療用のアルコールを水筒のキャップに一滴落とし水割りにした。

メチールではないから大丈夫ですよとお医者さんらしく断って二人で祖国の方向へ向かって万感の想いを籠めて乾盃を捧げた。

このとき改めて祖国は今どうなっているだろう、今後どのようになめのだろうと頭の中をかけめぐった。

今までは自分の身辺にみに捉われていた。

上陸以来一寸先に死ばかりあって何も考える余裕はなかった。

多くの戦友は逝くなった、語りかけようがない、それが余計に淋しさを増す。

戦場は粛として声は絶え、みんな体力の消耗を避けているかのようだ。

敵の攻撃、飢餓、病気、孤独との闘いに堪えている。

しかし弱音を吐く者はいない。

みんな自分がどのようになろうと祖国と同胞のためと悟り切っていた。

夜になると静かで平和な環境が訪れる。

戦場と思えない静寂が流れる。

壕の外に出ると昼間の名残は感ずるが、樹間に星がまたたいて美しい夜空である。

またたく星が何か語りかけているようである。

人間の命と宇宙の関わり、どこかで誰かにきいたことがある。

人の命の誕生は細胞分子によって生成進化したものだという。

異?常なときは考えつかないことが浮かんでくる。

○?遠広大な星空をみていると自分の存在が少さく見え、人間同志の争いもつまらないものに思われ、腹が減っているので考えも纏まらない、しかし次にと考えが繋がってゆく。

我々はあらゆる恩愛の絆を絶って戦場に立って、その死に対する満足感が背景になければならない。

意味のない死は死ではない。

全国民的な絆があって国家同胞の平和な生活を確保するという背景が前提である。

逝くなった戦友もみんなそれを願って殉じていった筈である。

特に召集された人達の妻子に対する想いは如何ばかりであったか。

敵である米軍の多くは恐らく眞摯なクリスチャンであろう、しかし国家目的遂行の為には宗教も道義も、ただ殺戮あるのみ、明日もまた命の限り戦わねばならない。

浄土宗の経文にあるように「人や先我や先かは分からねど無情の風吹きたりぬれば二つの眼忽ち閉じて白骨の骸となり、夜半の煙となる」というように肉体も心も霊もこの世から消えうせて空になる。

草や木が枯れて土に返るという宇宙の摂理そのものなのだ。

何人もこれに背くことは出来ないのだ。

ただし遅かれ早かれの問題のみである。

しかしこの南冥の孤島で死んでゆくと思うとみんな淋しいと思う。

だから少しでも人間らしく残るものをと思って考えこむが何もない。

現在、仮に後方に食糧の補給があったとしても前線の陣地まで運搬をする体力を失っていた。

我々の命を繋いでいたものは

1.海岸添えの椰子林の実、自力で採れる力がないので、海岸に出て敵機の銃撃を誘って落ちた椰子の実を拾って食用とする。

2.月夜に這い上がるカニを、椰子林に寝転がって体に受けとめて獲る、絶品であるがチャンスは少ない。

3.バナナやパパイヤの幹及び皮を食用にするが少なくなった。

4.タピオカ、主食代用芋であるが少なくなった。

5.野草類、見わけて食用にする。

6.ネヅミ・トカゲ、これも滅多に捕まらない。

火を使う方法

煙は絶対出せない原則あり

1.銃弾より火薬を抜き取り湿らないように保管する。

2.椰子の実より繊維をとり火縄をつくり、これを壕の中に吊るしておく。

3.火を焚くには、吊るしておいた火縄を火薬につける。

4.椰子の内側の脂肪を乾燥しておく。火縄の火が燃えたら椰子の脂肪に火をつける。

5.飯盒を吊るして、その下に脂肪を燃やせば煙も出ないし火力も強い。

これも命をかけて考えた原始生活の知恵である。

このようにするが肝心の飯盒の中に入れる物が無いとき無性に淋しい。

向かい合っている米軍はパンと各種の缶詰等で飽食していることであろう。

手が届くところではない、想像ばかりがたくましい。

前述の一月十七日敵戦車の攻撃は偵察であったらしい。

我々は死を覚悟したが、その心境はと問われれば毎日が死と対決した線上での出来事である。

敵弾が突如飛び込んで来ての死と、自分の手で正気のままに死に臨むのでは自ずと違う。

人間が命を絶つということは瞬時の衝動によってのみ出来ることである。

自分なりの悟りによって、生は死なり、死は生なり、正と死は一体なものと解釈できることが悟りということか。

なんだか、ごっちゃになった表現になったが要は正と死にはあまり拘泥しないことだと自分は割り切った。

今日の艦砲射撃は特に凄かった、椰子林が地響を立て薙ぎ倒され壕の中まで伝わった。

誰かがやられたかと頭をよぎった。

大地に抱かれて

我々少数の者が生き残れたのは大地が護ってくれたお陰である。

大地が我々の体を包み銃砲爆撃から護ってくれたこと、居住用に安息の場を与えてくれたことだ。

布陣をしたときは昼なお暗い密林、飛び交う鉄塊により薙倒され砂畑のようになった。

膨大なる鉄量が打ち込まれたのだ。

それは大地を狙ったのではなく、我々が目標であったことには間違いない。

それを大地が受けとめてくれて、大地に生えた植物は我々の生命維持の役をつとめた。

人間の生命維持は自然が恵んでくれた食糧である。

化学合成物質では維持出来ない。

自然界の大地や海から獲れたものでなければならない。

激しい砲爆撃のときも、ひもじい腹を抱えたときも、夜の安息がほしいときも大地に護られて眠った。

人類は古代より大地と共に生き育って来た歴史がある。

今でこそ大地の上に建物を造り居住しているが、古代遺跡は地下か半地下で自然と共存をして来た。

自然の摂理は大地の万物を受け入れるように成り立っている。

夕方銃砲爆撃が止むと壕外に出て兵員の安否を確かめ激励をする。

各隊からの状況日報が届く、戦傷病者が出ても陣中日誌に記入するだけで収容することも出来ず合掌してお別れをする。

壕の中でガックリと頭を下げている戦友の姿は自分の身におきかえて無性に淋しい。

ご遺族には勿論お報らせするすべはない。

密林の夜は暗い闇に包まれ一寸先も見えない、音がひとつもない静かな天界である。

昼間の喧騒が消えて敵も味方も疲れて眠りに入っているのだ。

一人蛸壺に今日も生きていたことを確認する。

孤独感などに拘わっている暇はない。

泥沼に踏み込んだように眠る。

この場合、昼間の戦闘が激しかった日は自分は生きて眠っているのか、死についているのかわからないような幻覚に陥ることがある。

しかし、この僅かな時間帯が生きている実感を味わえる一時である。

日本軍はたとえここで負けても、どこかの戦場では勝ち進んでいるのだと思っている。

人の心は弱いものそれをかき立てようとするのか安定を求めようとするのか、若いとき集落の寺院で教わった浄土真宗のお教(経?)を思い出し唱えることが多くなった。

「あしたには紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり、すでに無情の風吹き来たりぬれば紅顔むなしく変じて、桃李のよそおいは消え、六親春族あつまりてなげきかなしめども、更にその甲斐あるべからず・・・念佛すうすべきものなりあなかしこ、あなかしこ」

しかし心静かにおさまるどころではない。

凡人なるが故に御佛の心が通じないのか、救えるのは先に逝った戦友の笑顔の思い出である。

幾夜重ねた壕の眠りに、朝の目覚めが来なければ、永遠の夜であればと願ったことか。

目覚めぬ夜、それは死に対する憧れ、期待であった。

永遠の界に逝った戦友が羨ましい心境になる。

しかし自分勝手な弱音を吐いてはならない。

生き残ってる者同志が顔を合わせると無性になつかしい感情が起こる。

人間は神と猿のあいの子のような存在にあった進化したと前記したが人間が人間でなくなる戦場では、或るときは神様のような崇高な面を見せた。

自己犠牲による麗しい姿も見せる。

反面、動物本能に戻り両面性を持っていることを知った。

周囲には自分で食べものを採れない者が静かに壕の中で寝ている。

満足な食糧と医療を成せば元気を取り戻せるのにそれが出来ないのだ。

涙の出るほど悔しく悲しい。

我が身もいつの日か同じ状態になるのだ。

体が弱り異常な行動をするようになると戦場から離れて過去の安らかであった社会生活を求めて錯覚状態になる。

描き出される妄想や行動は様々であるが残念ながら三〜四日中には逝くことになる。

体臭を求めて集まる蠅は蛆を生み傷口が軽度のときは傷口の膿を綺麗に吸うが内臓に喰い入る頃は一種の怪物の様相となる。

その数も数えられない。

三日程度で服だけ残し綺麗な白骨が残る。

正視出来ない。

静かに壕を閉じ合掌して送る。

これを防ぎ助ける手段はなかった。

しかし座してこのようになるのではない、全身全力を使い果たし超人的な抵抗をして心身を尽くした結果なのである。

このようなことまでも本稿に書き入れたくなかった。

しかし当時の実態を曖昧にすることは来世の判断にならないと考え敢えて記した。

戦傷病で入院しても助かる保証はない。

前記したが戦線より十粁ほど離れて敵の銃砲撃が届かないというだけで毛布一枚あるわけでもなし草を褥として露営の野戦病院である。

原隊復帰、治癒退院者は殆どいない、静かな死を待つことになる。

昭和四十六年戦後政府派遣の遺骨収集に加わったとき、この野戦病院の近くで二ヶ所の丘に日本軍の遺骨を埋めてあると近くの現地人が教えてくれた。

我々の背丈の二倍、直径四米程の丘状になっていた。

掘ると遺体がぞくぞくと発掘された。

原形として残っていたのはエボナイトの眼鏡と入れ歯であった。

生々しい白骨は南京袋に三十袋もあった。

あんな元気な紅顔可憐な青年の変わり果てた姿である。

二十数年間の生命が眠っていたのである。

自分も掘り出しながらこの中に入るべき運命にあったのだ。

逆に掘る立場なっていることが罪のような気がした。(遺骨収集記より)

さて前線で生き残って敵と対峙している者も生き残れるという条件は全く無い。

堪えているだけである。

密林の樹々や草木でもお互いに譲り合い枝を組み合わせ共存している。

人間同志は進化し過ぎたが故に自己主張が強く傷つけ合っている。

何も云わない大地は凡てのものを育みながら人間のために鉄を打ち込まれ穴をあけられ傷だらけになり争いの場所になっている。

命が尽きるものは凡てを大地が包み込んで永遠の大地に還えし吸収している。

あの壕も、この壕も無人となった。

逝くなった戦友は我々の中に生きその糧となっている。

生きている戦友も自分が生きることに懸命になっている。

既に相互の連結連繋協力を保てる力は失っている。

過度の負担はかけられない。

しかし以心伝心でお互いに心は通じ合っている。

お互いみんなのことを心配しているのだ。

壕の中は自分の世界である。

我々は大地という自然現象に対し生命を媒体としてその価値を見出し人間の生存と深い関わりのあることに感銘した。

前世紀の人達が穴居生活によって自然と共存して来た歴史の意味がより深く理解が出来た。

私達も大地というふところに抱かれて命を護ってくれた壕には捨て難い執着を覚えた。

戦後数回にわたりガ島を訪れたとき、その壕を墓場とも決めた聖なる場として探したが、あの壕の脇の大樹も戦友の壕も、小さな水溜りの壕も、みんな宅地造成により想い出に繋がるものは無くなっていた。

四十五年間の歳月は人為によってあの自然を変えた。

私にとっては三途の河を渡る岸辺でもあったが、もう訪れることはないであろう。