日本陸軍 第二師団 歩兵第十六連隊 新発田 あやめ会 戦記 戦死者名簿 ガダルカナル 雲南 ビルマ ジャワ ノモンハン 遺骨収集 政府派遣

冥府の戦友と語る

北支事変への出動

昭和十二年八月十二日の夏は異常なきびしい暑さが続いた。

既に交戦中の日支事変への応急派兵、北支出動の命令が下達された。

実戦への参加である。

我々は大正初期に生まれ徴兵検査の適齢期を迎え、この年次(昭和十一年徴集)が最も多くの壮丁が徴集されたと云う。

この頃我が国は明治維新後の国家建設と近代化のため複雑な国際問題の中で苦難な状況におかれていた。

昭和六年満州事変以来、中国に進出をしたが国際関係の紛争に繋がり意の如く進展は見られなかった。

我々はこれらを背景に満州を仮想戦場として訓練を積んで来た。

従って今次の出動実戦にあたっては演習の延長戦上にある感がある。

しかし戦いは実戦である。演習のような安易さはどこにもない。

戦場にまみえる敵と云っても満州以来馴れ親しんで来た同族である。

なんとなくこだわりがあった。

時には肩を組んで写真をとり、ご馳走にもおよばれした。

こんな人達と同国民なのである。

これまで侮華視的な民族意識をもって教育をされてきたが、お互いに逢ってみればこのように情も湧き近親感が持てる人達であった。

ここの戦場は昼の行軍が出来ない、黄塵が舞上り行動所在がわかるからである。

従って夜行軍になる、そのときの話、夜行軍の列の中に他の列が加わっていた、敵も疲れ眠い行動で朦朧となり横から加わったらしく大騒ぎとなったが離れて急ぎ去ってゆく敵を見送った、敵愾心らしいものもなかった笑い話にした、こんな感情で戦っていたのかと今更考えさせられた。

彼等と向き合っても言葉が違うだけでむしろ心の文化は温かさを感じた。

しかし戦争の現実である、洋の東西ほ問わず同国、同族同志であっても相克闘争が絶えないのが人間社会である。

日本も国家民族が生き抜く為には共存と共栄を求めて国際連盟の場等において種々協議をかさねて来た結果、国家意思の決定をしたのであった。

我々はその意思に従って第一線に立ったのである。

正論曲論の詮索をしている余地はない。

人それぞれに籠める思いはあったと思うが大局の示すところ我々は進むのだ。

この出陣が故郷からの出発であったら別の感情になったのだろうが「常在戦場」の準戦場より出動ということであり悲壮感はなかった。

これから我々は屋根の下で眠れないのだ。

原野洞窟に伏して其の儘夜になる、常に実弾砲弾が身辺を包むのだ。

みんな何をどんなことを考えているのだろう、死は覚悟して滅多に口をきかない。

演習場の延長上にあるように装ってはいるが。

無心に行動している。

戦友が瞬時にして死んでゆく、傷ついて血まみれになる有様は初めて目にするのだ。

斃れてゆく戦友を目の当たりにして確かに相手を殺さねば殺されるのだ。思わず知らず敵陣をめがけて敵愾心が湧いて来る、感傷や是非を問うている場合ではない。

このような状況を目にして戦闘行為を支え堪え得るものはなぜだろう。

死んでゆく戦友、次は我が身と思うことが敵愾心に変わるのか、怨恨や復讐心ではない、もっと奥の深いところに何かがあるのでは戦闘という異常行動に加わっている我々には微妙な心理状態が伏在している。

一戦が終わると逝くなった戦友の遺体を荼毘に付して後送する。

先程まで一緒にいた元気な姿は全く物を言わない骸となって仰向けになり手を合わせている。

戦場の常とは云え淋しき浮世の感覚、崇高さが漂う。

荼毘の煙が万丈に舞上って折からの黄塵と共に宇宙へ消えてゆく、故郷の空を目がけているように、その遺骨は丁寧に収集梱包して駐屯地に届け、我々は次の戦場へと進む。

戦場で逃げ惑う住民の姿をよく見かけるがそれに銃を向けることは出来なかった、我々が身を置きかえて、特に原車?鎮の攻撃にあっては猫の子一匹も残すなとの命令が出た。

外壁に立ったとき熾烈を極めた市街戦が終わりかけると住民が門を出て外へ逃げ出してゆく、これが日本のどこかの街での出来事であったらと考えると慄然たるものがあった。

市街戦の場合は一般市民も兵員と見分けがつかなくなる。

加えてお互いに神経が昂ぶっている。

余計に凄惨となる、戦闘は生きている人間が行う行為ではないのだ。

戦闘は白水村に移動、大同市に迫り大原に接迫をした。

大原までの戦闘は三ヶ月であった。

平原は黄塵が舞上る季節であり、昼間の行動が出来なく夜間の行動で兵員は睡眠不足に体力の消耗が激しかった。

大原攻略は戦略都市であり各兵団が競い合っての進撃だあったが、敵も破壊を避け、市街戦を避け平穏な入城となった。

昭和十二年十一月二十八日大原市攻略を最後に今後の目的任務は示されずに急遽北満の前駐屯地延壽に帰還することになった。

ここまでの戦闘は兵力、兵隊装備においても我が軍が勝っていたと思われた。

敵は地の利を得て攻めれば退き縦横無尽に動き回りその戦果の程はわからないが追撃するに急であった、従って短時日にこれ程の長距離の戦線を走破した。

適切な表現ではないが軍歌「戦友」を描いたような戦闘であった。

この頃は戦線にあっても銃後よりの便りが届く余裕があった。

銃後では戦勝気分で涌き前線兵士の志気を昂めていた。

前記の如く大原以南への進撃命令はなく、北満の駐屯地に戻ることになった。

この頃我が国を取り巻く国際情勢は複雑になり外交問題に揺れていた。

我々はその先兵となり共に施策の目指すところ動きが激しかった。

後刻ノモンハン事変への出動で外交の難しさが解って来た。

山西省大原市余話

昭和十二年十一月二十八日、歩兵第十六連隊は大原市を攻略、連隊はこれを最後に北満穆稜站(前駐屯地)に急遽戻った。

この大原とは山西省の首都である。

漢時代には陽曲といったが元の時代になって太原と改められ、本格的に築造された人口十五万の城郭都市である。

そびえ立つ石つくりの桜門と、それをつなぐ巨大城壁。

閻錫山が「山西モンロー主義」を呼号する本拠地だけに堂々たる街区の偉観は周囲を圧倒している。

千五百年の歴史をもつ古都の風情をにじませていた。

大原は白楽天の故郷であり舞台でもあった。

この大原に一代の風雲児、我等も憧れた河本大作の波乱万丈の生涯に終生符をうったところでもある。

終戦後も閻錫山の賓客により三千名の残留者が止まって河本大作社長が経営する「西北実業服飾?有限公司」に就業をしたという、中日友好の歴史が残っている。

しかし昭和二十三年周恩来の指揮する国共内戦に巻き込まれ山西独立軍としての日本残留兵は所在しなくなった。

このとき既に我々連隊は敗戦復員家郷に帰っていたのである。

兵要地誌調査隊(蝮の巣遭難記)

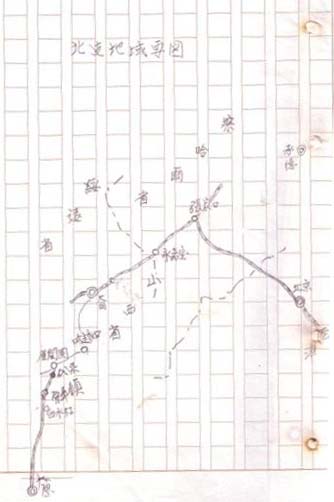

昭和十四年夏、一ヶ小隊の臨時編成によりソ満国境暁地帯の兵要地調査が行われた。

仙台工兵隊も別編成で加わった。

前人未踏の密林山岳地帯である。北満の豪雨は林が雨と呼ぶように激しい。行動三日を過ぎた頃、密林の中で磁石が動かなくなり、夜空の星が頼りとなった。

完全に迷路に踏み込んだ。

ソ連領界に入っては大変なひとになる。

連絡手段もない。

経験したことのない大きな渓谷湿地帯に入った(俗に"やちぼうず"という)

このような塊が谷間を埋めている。

問題はこの"やちぼうず"の中に数知れない蝮が住んでいた。

ウヨウヨという表現である。

その数は知れない。

当時の携帯食糧は、米、牛缶詰、玉葱、味噌、塩である。

兵達はどじょうを獲るように殺して皮をむいた。

工兵隊の如きは夕食時に刺身のように生で食べた。

見たところ蛋白源で綺麗な状態である。

我々は焼いてにしんのようにしておかずにした。

ところが工兵隊は夕食後間もなく全員が腹痛を訴え出した、迷路で搬出も出来ない、ついに三人の犠牲者を出した。

後は、吐き出して助かった、特に玉葱との共喰いが中毒症状を激しくしたようだ。

この調査隊は予定日を過ぎても密林から脱出出来ず、隊本部でヘリを飛ばして誘導し三日遅れで脱出が出来た。

北満での不用意のハプニングであった。